「動物病院で愛犬にPEGをすすめられた」

「PEGはどうやって使うのか知りたい」

「自宅での管理が心配」

という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

PEGとは、内視鏡を用いて犬の体に設置する胃瘻チューブのことです。

今回はPEGについて紹介し、使い方やご自宅での管理のポイントについても詳しく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、ご自宅での愛犬のサポートにお役立ていただければ幸いです。

犬のPEGとは?

PEGとは、Percutaneous Endoscopic Gastrostomyの略であり、経皮内視鏡的胃瘻造設術のことです。

全身麻酔下で内視鏡を使い、犬のお腹の皮膚から胃の中までチューブを通して設置します。

設置後は犬のお腹の皮膚から外へ向かって、チューブが伸びている状態となります。

従来の胃瘻チューブ設置と違い、お腹を切開する必要がないため、犬への負担を抑えられることが特徴です。

どんなときにPEGを使うの?

犬のPEGは、

- 口から食事や水分を摂れない

- 食事や水分を口にはするものの量が足りない

といったときに設置します。

上記のような状態になる原因としては、

- 口の中の腫瘍

- 下顎の骨折

- 巨大食道症

- 食道や胃の腫瘍

- 何らかの病気による食欲低下や栄養不足

などが挙げられます。

どうやってPEGを使うの?

PEGを使うときには、流動食をシリンジ(針のついていない注射器)で注入していきます。

流動食には、

- 流動食用として売られているフード

- 缶詰やパウチのウェットフード

- お湯でふやかしたドライフード

などがおすすめです。

愛犬の持病や栄養状態にあわせたフードを選びましょう。

流動食のほかに、水分や内服薬もPEGから注入することができます。

PEGを使用すれば、犬が口から服薬するストレスをなくすこともできるということですね。

PEGの使い方

実際にPEGを使用するときには、最初に

- チューブの周りの皮膚に赤みはないか

- お腹が張っていないか

- チューブが出ている穴の周りに液体が漏れていないか

について確認しましょう。

犬の体とチューブに異常がなければ、次に胃の内容物を確認します。

空のシリンジをチューブの先に取り付け、軽く吸引します。

ガスや食事の残り・水分が大量に吸引される場合には、一度注入を休止し、食事の間隔や量を見直すことが必要です。

胃の内容物が少量であれば、シリンジを取り変えて注入を始めます。

チューブへの注入は、

- ぬるま湯

- 流動食

- 内服薬

- ぬるま湯

の順で行います。

内服薬がある場合には、薬を流動食かぬるま湯と混ぜるのがおすすめです。

最後のぬるま湯は、チューブの中がきれいになるまで注入します。

注入終了後は、犬の皮膚やチューブの周りを濡らしたタオルなどできれいに拭き取りましょう。

注入のあとは、30分ほど安静にしてください。

犬の様子をしっかりと見ていただき、いつもと様子が違うときには早めに動物病院へご連絡ください。

自宅でPEGを使用するときに気をつけた方が良いことは?

PEGは長期に渡って設置したままとなることも多いものです。

ご自宅でPEGを使用するときには、

- 清潔を保つ

- 犬がPEGを抜かないように注意する

- 異常があればすぐに受診する

といったことに気をつけていただくと良いでしょう。

上記についてそれぞれ詳しく解説します。

清潔を保つ

犬のPEGをそのままむき出しにしてしまうと、犬の毛や排泄物などによって汚れてしまいます。

犬用の洋服でPEGを覆うのがおすすめです。

PEGをポケットに収納できるような服も市販されていますのでご活用ください。

犬がPEGを抜かないように注意する

PEGを設置している犬は、違和感からPEGを何度も舐めたり、引き抜こうとしてしまうことがあります。

洋服を着ていても、洋服ごとかじってしまうこともあるものです。

ご自宅での愛犬の様子をしっかり観察していただき、もし抜けてしまう可能性がありましたら、早めに動物病院へご相談ください。

異常があればすぐに受診する

PEGを使用するなかで犬の体調に変化が起きたときには、すぐに受診することが重要です。

特に注意が必要な症状として、

- 嘔吐

- 下痢

- 血便

- 便秘

などがあります。

上記のような症状が見られた場合には、様子見をせずに動物病院へご連絡ください。

まとめ

いかがでしたか?

PEGは犬に必要な栄養をしっかりと補給することができて、とても便利ですよね。

しかし、愛犬のお腹に穴を開けることやご自宅での管理に不安を感じる方もいらっしゃるものです。

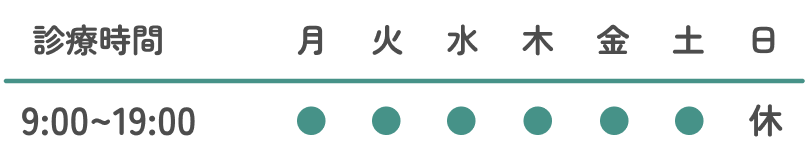

当院では、往診に力を入れており、ご自宅でのPEGの使用をサポートしております。

PEGに抵抗がある飼い主さまには、PEG以外の方法をご提案することも可能です。

愛犬の食欲がなく困っている方や、PEGについてご相談がある方は、お気軽に当院までご連絡ください。