猫の慢性腎臓病の末期症状|お家でもできる緩和ケアについて

「愛猫が慢性腎臓病と診断された」

「治らない病気と聞いたが、この先どうなってしまうのか不安」

「末期になったら何をしてあげられるだろう」

愛猫が慢性腎臓病と診断され、不安に思われていませんか?

慢性腎臓病は進行性の病気で治るものではないため、最終的にどのような経過を辿って死に至るのか、心配される飼い主様がほとんどです。

この記事では、慢性腎臓病の猫と暮らしている飼い主様が病気を正しく理解し、必要なケアができるように、

- 慢性腎臓病の概要と末期症状

- 末期の慢性腎臓病の猫に対する緩和ケア

- 末期の慢性腎臓病の猫に対して飼い主様ができること

を解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、愛猫の命を守るための知識を深めましょう。

猫の慢性腎臓病とは

慢性腎臓病は、腎臓の機能がゆっくりと失われる、高齢の猫に多い病気です。

腎臓には血液中の老廃物や尿毒素を体外に排泄する働きや、血液を作るホルモンを分泌する働きなどがあります。

慢性腎臓病になるとこれらの機能がうまく働かなくなり、体に様々な不具合が起こります。

一度失われた腎機能が元に戻ることはないため、治療は生涯続きます。

治療では、腎臓への負担を減らし、慢性腎臓病の進行を遅らせるために、以下のことを行います。

- 療法食による食事療法

- 積極的な水分摂取

- 皮下補液や静脈内への輸液

- 投薬

慢性腎臓病の末期症状

慢性腎臓病は無症状で進行し、腎臓の75%以上が機能を失うまで症状が現れません。

ほとんどの場合、はじめに見られる症状は多飲多尿で、うすいおしっこがたくさん出ます。

さらに進行して腎臓の90%以上が機能を失うと、尿毒症になります。

尿毒症は慢性腎臓病の末期状態です。

尿毒症では、体に溜まった尿毒素により、以下のような消化器症状や神経症状が見られます。

- 嘔吐

- 下痢または便秘

- 口や体からの尿臭

- けいれん

- 食欲不振

- 元気消失

さらに、末期の慢性腎臓病では尿を作る能力がなくなるため、おしっこが出ない、または出てもほんの少しになります。

ほかにも、腎臓で赤血球を作るホルモンが作れなくなるため、貧血を起こして歯茎が白くなったり、失神したりします。

末期の慢性腎臓病の猫に対する緩和ケア

緩和ケアとは、治癒が見込めない病気に対し、苦しみや痛みを取り除いて病気の動物や飼い主様の生活の質(QOL)を向上させるものです。

末期の慢性腎臓病の猫に対して、飼い主様や獣医師が行えることはたくさんあります。

以下に、それぞれ詳しく紹介します。

皮下点滴

腎臓は体に適切な水分を維持する機能がありますが、慢性腎臓病ではこれがうまく働かずに、脱水を起こします。

慢性腎臓病の猫に対しては、体の水分を補い、腎臓の負担を減らすために、皮下点滴を行います。

皮下点滴は皮下に輸液剤を一気に注入してラクダのコブのようなものを作り、体にゆっくり吸収してもらうものです。

獣医師の指導のもと練習をすれば、ご自宅で飼い主様が行うこともできます。

症状を抑える治療(対症療法)

吐き気や下痢などの症状がある場合は、それを和らげる治療を行います。

内服薬を処方することもありますが、末期で消化器官が衰えている場合は注射の方が負担が少ないでしょう。

飼い主様自身で治療薬の注射は行えませんが、特別な機器は必要ないため、往診で対応できます。

投薬や食事療法、サプリメントの給与

腎臓の負担を減らすために、投薬や食事療法、サプリメントの給与を行います。

ただし、末期で食欲がない場合は、消化機能が弱まっているため、効果が期待できないかもしれません。

無理に行うことが猫や飼い主様のストレスになり、QOLを下げてしまうことも考えられるので、無理せずできる範囲で行いましょう。

末期の慢性腎臓病の猫に飼い主様ができること

末期の慢性腎臓病の猫に対して、ご家庭で飼い主様にしていただきたいことを紹介します。

食事の介助

食欲がないとはいえ、まったく食べない状態が続くとどんどん体が弱ってしまいます。

自分で食べる力がない場合は、水で薄めたウェットフードなど流動食をスポイトなどで少しずつ口に入れてあげましょう。

無理に入れると窒息のリスクがあるため、1日数回に分けて、少しずつ行いましょう。

水分補給

慢性腎臓病の猫には、水分補給が重要です。

ご家庭ではなるべく水分を取らせるようにしてください。

自分で飲めない場合も多いので、スポイトなどを使用して、少しずつ口に水を入れてあげましょう。

食事と同じで、無理に与えたり、口に多く入れすぎると窒息や誤嚥性肺炎の危険があります。

飲み込むのが難しい場合は、水で湿らせたガーゼやスポンジを口の中を当ててあげるだけでも良いでしょう。

褥瘡(床擦れ)の予防

寝たきりになると褥瘡(床擦れ)ができやすくなります。

体圧を分散させるようなマットや座布団を敷き、2〜3時間おきに体の向きを変えてあげましょう。

体を温める

食欲がなくなるとエネルギーが取れなくなり、体温が低下してしまいます。

低体温症になると、体の機能が落ち、呼吸が浅くなり意識が低下する恐れがあります。

ヒートマットや湯たんぽ、洋服を着させるなどして、体を温めてあげましょう。

ただし、低温やけどを起こさないよう、ヒートマットや湯たんぽにはタオルを巻くなど注意してください。

ストレスのなく過ごせる環境を整える

騒音や人の出入りが激しいなど、環境からのストレスはQOLを大きく下げます。

愛猫が静かで落ち着いて過ごせるよう、普段いる場所の環境を整えましょう。

粗相をしてしまった場合はすぐに片付けて清潔にしてあげてください。

まとめ

今回は、高齢の猫に多い慢性腎臓病について、特に末期の緩和ケアについてお話ししました。

慢性腎臓病は無症状のまま進行し、症状が出ることにはすでに末期状態になっていることも多い病気です。

一度失われた腎機能が元に戻ることはありませんが、末期状態だとしても、飼い主様にできることはたくさんあります。

末期の慢性腎臓病に対する緩和ケアには、ご家庭でできるものもあれば、獣医師の手が必要なものもあります。

猫にとっては通院自体がストレスになってしまうこともあるため、往診を利用するのもおすすめです。

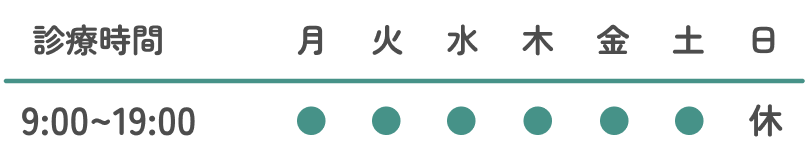

当院では、慢性腎臓病に対する在宅診療を行っております。

進行ステージに応じた治療・ケアや皮下点滴の指導など、最期まで寄り添う医療を提供させていただいております。食事介助や褥瘡予防についての、電話やオンライン相談も可能です。

猫の慢性腎臓病にお悩みの飼い主様は、当院までご相談ください。