犬の蛋白漏出性腸症と上手に付き合うためには? 暮らしの中でできるケアを解説

蛋白漏出性腸症は、犬では比較的多い病気のひとつです。

下痢などの症状が出るだけでなく、中には命に関わるケースもあります。

蛋白漏出性腸症は完治が難しいことも多い病気です。

それでも、ご家族が食事や生活の管理をしてあげることで安定した生活を送れる犬もたくさんいます。

今回は蛋白漏出性腸症の犬になるべく元気でいてもらうために飼い主様ができることについて解説します。

ぜひ最後までお読みいただき愛犬との生活にお役立てください。

蛋白漏出性腸症とは?

蛋白漏出性腸症とは、腸に炎症などの異常があるせいで、血液中のタンパク質が腸から漏れ出てしまう状態です。

蛋白漏出性腸症のときには次のような症状がみられます。

- 慢性的な下痢

- 嘔吐

- お腹が膨れている(腹水が貯まる)

- 手足のむくみがある

- だんだん痩せてきた

- 元気がない

- 食欲が落ちている

中には、症状がない元気な犬でも、健康診断などで病気が見つかることもあります。

血液検査でアルブミンというタンパクの値が低かったり、画像検査で腹水が見つかったりして病気がわかることが多いですね。

一見元気に見える場合でも、蛋白漏出性腸症があることは命に関わる問題です。

血液中のタンパク質が不足していることで、血栓症や循環不全のリスクがあり、場合によっては突然死してしまう可能性もあります。

病気がわかったら、低タンパク状態から離脱できるようにしっかりと治療していきましょう。

蛋白漏出性腸症は腸の病気の結果として起きる

蛋白漏出性腸症は、病名というよりも他の腸の病気の結果としてみられる症状といえます。

原因となる腸の病気には次のものが挙げられます。

- リンパ管拡張症

- 腸炎(IBD:炎症性腸疾患、リンパ球形質細胞性腸炎など)

- 腸管の腫瘍(特に消化管型リンパ腫)

- 感染症(細菌性腸炎、寄生虫感染など)

原因疾患を調べるためには、いくつかの検査が必要です。

行う検査は

- 血液検査

- 画像検査

- 糞便検査

- PCR検査

- 内視鏡検査

などですね。

どこまで検査を行うか、その後の治療内容や治療が上手くいくかどうかは、原因疾患や状態により様々です。

蛋白漏出性腸症の犬のためにできること

蛋白漏出性腸症があってもなるべく元気な状態で過ごしてもらうために、できることはしてあげたいですよね。

どのような検査・治療を行うかは、犬の状態に合わせて決めていきます。

長期に渡る治療が必要になることも多いので、獣医師と相談していきましょう。

そのような中で飼い主様にできることをお伝えします。

適切な食事管理を続ける

蛋白漏出性腸症では、食事管理がとても大切です。

「蛋白漏出性腸症にはこの食事」と決まっているわけではなく、愛犬の体調に合った食事を食べさせ続けることがとても大切です。

食事管理がしっかりできていれば、投薬をやめられるケースもあります。

ごはんの種類で最もよく使われるのは、低脂肪の療法食です。

売られている療法食では状態の改善が難しい場合には、さらに低脂肪の食事を手作りしてあげることもできます。

療法食を継続することに加えて、それ以外の食べ物を与えないことも重要です。

決まった食事以外のおやつや人間の食べ物などは決して与えないように、ご家族で協力していくことが必要になります。

特にご家族の多いご家庭では、

「誰かが勝手におやつを与えてしまう」

「人の食べ残しを置きっぱなしにして食べられてしまった」

など、家族全員に注意が行き渡らず管理が難しい場合もありますよね。

蛋白漏出性腸症の治療には食事管理がとても大切であることを根気強く伝えて、ご家庭のルールを見直してみましょう。

犬やご家族の性格によっては、おやつを一切与えないことが苦痛になってしまうこともあるかと思います。

療法食だけではあまり食べてくれず、トッピングをしてあげたいこともありますよね。

そのようなときは、何か与えられる食材はないか獣医師に相談してみましょう。

低脂肪の食材を選ぶなど、工夫をすることで現在の食事に追加できる食べ物があるかもしれません。

よく使われるのは、ささみや芋類などですね。

新しい食材を与えるときは少量から試して、下痢などの症状が出ないか慎重に様子をみてください。

投薬を欠かさず行う

食事管理と同じくらい大切になるのが、薬を欠かさずに飲ませることです。

蛋白漏出性腸症の治療では、

- ステロイド剤

- 免疫抑制剤

- 抗菌剤

などの薬を使うことがあります。

薬をしっかりと飲ませることで治療を確実にできるだけでなく、治療が上手くいくかどうかで診断にもつながる場合があります。

決められた量と回数を守って薬を飲ませるように心がけましょう。

下痢などの症状が良くなってきても、薬は飼い主様の判断で中断せずに飲ませ続けてください。

投薬が大変、副作用が気になるなどの理由で、薬を減らしたりやめたりしたい場合には、獣医師に相談してみましょう。

下痢があるときにはなるべく清潔に保ってあげる

蛋白漏出性腸症では頻繁に下痢をすることがあり、犬にも飼い主様にもかなりのストレスとなってしまうかもしれません。

おしりが汚れた状態が続くと、においが強くなったり皮膚炎を起こしたりして、さらにつらい思いをしてしまいます。

大変ではありますが、おしり周りだけでも排便するごとにこまめに拭いたり洗ったりしてあげることでこのようなトラブルを予防できます。

便で汚れやすい部分の毛は短く刈って、清潔に保ちやすいようにしてあげましょう。

まとめ

蛋白漏出性腸症では治療が長期に渡ることが多く、厳密な食事管理や下痢のケアはとても大変ですよね。

病気の完治は難しくても、根気強く付き合っていくことで愛犬とともに穏やかな時間を過ごすことはできます。

愛犬のためにできることはないか、一緒に考えていきましょう。

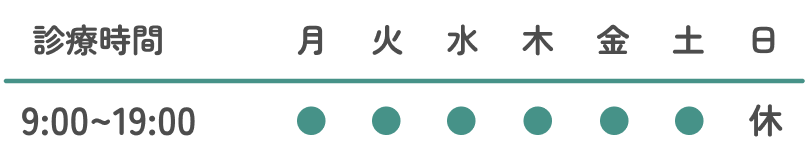

蛋白漏出性腸症でお悩みの方は、ぜひ当院にてご相談ください。